Interculturalité et engagement civique des jeunes à l'ère numérique

En savoir plus sur l’importance de l’expérience interculturelle pour les parcours d’engagement civique des jeunes

Les expériences interculturelles créent un climat de respect mutuel en embrassant et en valorisant les différents contextes culturels de chaque individu. La culture n’est pas statique ; elle est dynamique et continuellement remodelée par les contextes économiques, politiques et sociaux, ainsi que par nos interactions avec les autres. S’engager avec des personnes de cultures différentes offre des possibilités d’évolution personnelle et collective, car nous partageons et apprenons des idées, des traditions, des valeurs et des perspectives de chacun.

Les jeunes associent l’interculturalité à différents concepts et idées, mais cette compréhension varie au sein de notre échantillon. Certains jeunes ne connaissaient pas le terme « interculturalité » ou avaient des difficultés à le définir, ce qui est peut-être une question de familiarité avec le terme lui-même, en particulier pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’explorer des espaces interculturels ou de participer à des interactions culturelles significatives. En outre, l’interculturalité est un concept relativement complexe et spécifique, qui peut ne pas être largement connu ou utilisé dans certains contextes.

Ces échanges interculturels peuvent favoriser la compréhension mutuelle et la construction d’un monde commun. Par exemple, les discussions entre individus issus de milieux culturels différents peuvent conduire à une plus grande empathie et à une meilleure coopération, réduisant ainsi la probabilité de malentendus, d’agressions, voire de violences. L’objectif est de créer un environnement où chaque perspective culturelle est respectée et valorisée.

De telles expériences interculturelles peuvent se produire à différents niveaux. Au niveau local, vous pouvez rencontrer des personnes de différents pays dans votre quartier ou votre ville, tandis qu’au niveau mondial, les voyages dans d’autres pays ou sur d’autres continents offrent des expériences plus immersives. Par exemple, étudier à l’étranger ou participer à des échanges de travail internationaux offre souvent des rencontres interculturelles riches qui peuvent être transformatrices. Cependant, il est largement reconnu que les voyages peuvent améliorer considérablement ces expériences en permettant une immersion culturelle plus profonde.

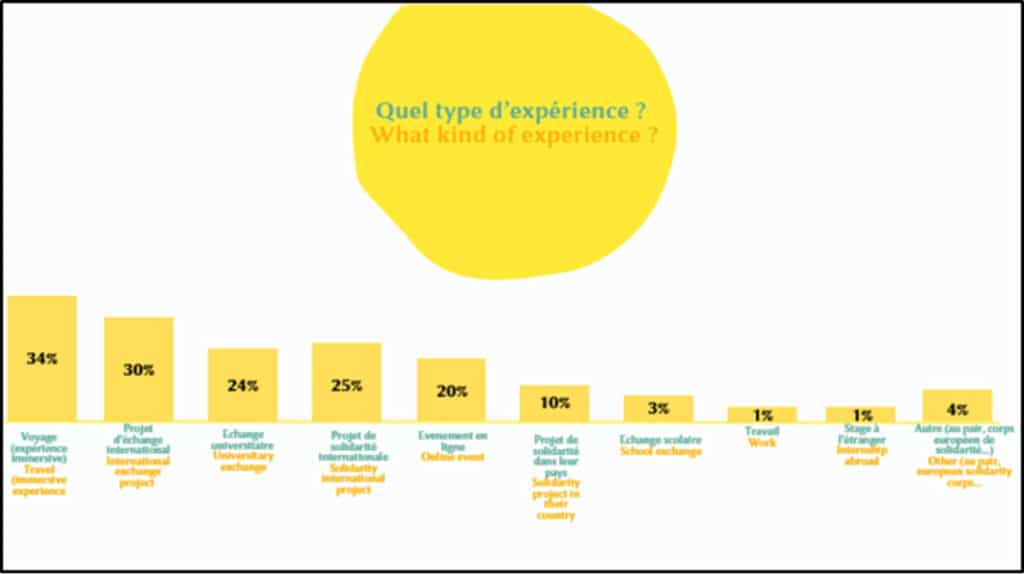

Nous observons ici qu’une majorité de jeunes a vécu une expérience interculturelle par le biais d’une expérience immersive.

par le biais d’une expérience immersive (Ceci révèle une forte corrélation avec la notion de voyage, et qu’il est plus courant de vivre une expérience interculturelle par ce biais.

Cependant, nous soulignons également que cette expérience peut être vécue localement, qu’elle peut prendre de multiples formes, mais que celles-ci n’ont pas été spécifiées dans notre étude. Nous constatons également que les jeunes ont vécu une expérience interculturelle en ligne. Nous pouvons supposer que cela est dû à l’essor des outils technologiques et aux nouvelles pratiques post-covidiques.

Cela montre que l’interculturalité n’implique pas seulement le voyage, mais qu’elle peut être comprise de manière diverse et variée malgré la prédominance des expériences immersives.

Notre étude indique que la capacité à se déplacer d’une culture à l’autre, que ce soit physiquement ou virtuellement, joue un rôle crucial dans le développement personnel. Elle peut conduire à des expériences transformatrices qui incitent les individus à s’engager plus activement dans la société.

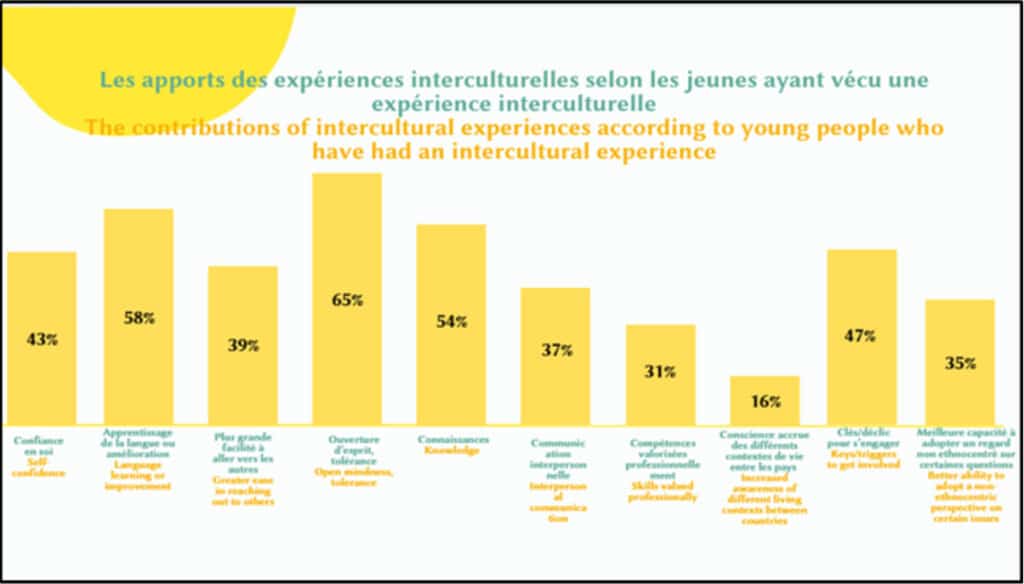

Les résultats montrent que les interactions avec d’autres cultures ont favorisé une meilleure compréhension et acceptation des différences, contribuant ainsi à la construction d’une société plus inclusive, l’importance de la communication interculturelle et la maîtrise de plusieurs langues dans un monde de plus en plus globalisé, indiquant que ces expériences ont enrichi leur bagage intellectuel et leur compréhension du monde. En résumé, ces résultats soulignent l’importance des expériences interculturelles dans le développement personnel des jeunes, en favorisant l’ouverture d’esprit, l’apprentissage des langues, la confiance en soi et l’acquisition de connaissances culturelles précieuses.

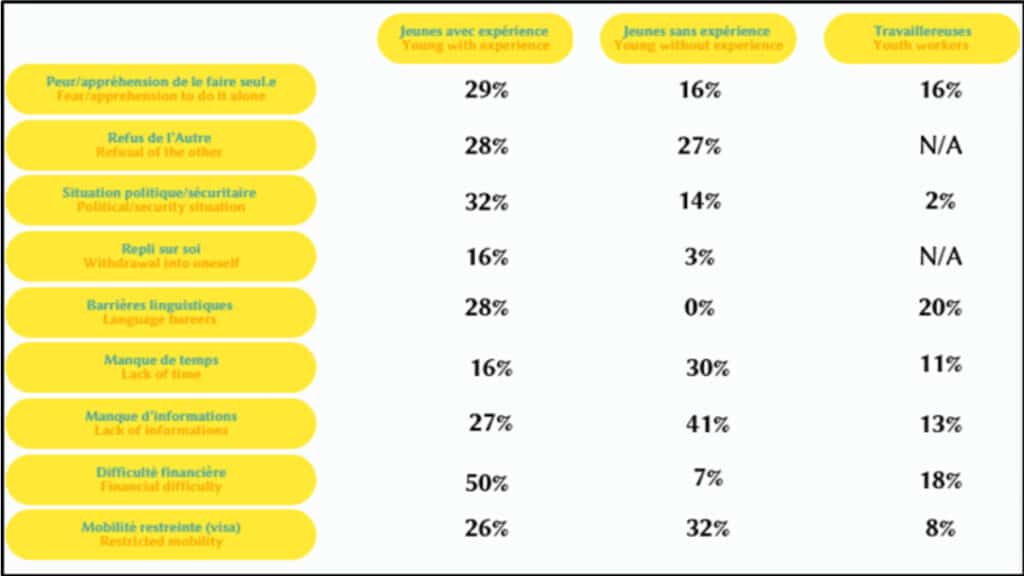

Cependant, des obstacles tels que les frontières, les réglementations en matière de visas, les contraintes financières et les pandémies peuvent limiter ces opportunités. En effet, l’analyse et l’étude de notre enquête ont montré que, si les expériences interculturelles offrent des possibilités inestimables d’épanouissement personnel et de compréhension du monde, divers obstacles peuvent restreindre l’accès à ces échanges. Pour de nombreux jeunes, l’un des principaux obstacles est le manque d’informations – 41 % d’entre eux déclarent ne pas être au courant des possibilités qui leur sont offertes. Il est donc essentiel d’améliorer l’accès aux ressources et de communiquer plus clairement sur les avantages des expériences interculturelles. Les restrictions de mobilité, telles que les réglementations complexes en matière de visas, affectent 32 % des jeunes, ajoutant des obstacles administratifs qui peuvent décourager la participation. Les contraintes de temps, vécues par 30 % d’entre eux, posent également des problèmes, car les engagements éducatifs, professionnels et personnels limitent souvent la capacité à s’engager dans de tels programmes. Les préjugés culturels constituent un autre obstacle important : 27 % des personnes interrogées ont exprimé leur crainte d’être confrontées à des préjugés, ce qui souligne la nécessité de redoubler d’efforts pour favoriser la tolérance et la compréhension. En outre, les récentes fermetures de frontières dues à la pandémie (19 %) ont révélé la vulnérabilité des échanges en personne et le besoin d’alternatives numériques. En outre, les préoccupations liées à l’instabilité politique (14 %) et aux questions de sécurité ajoutent à la complexité, ce qui montre clairement que des plateformes inclusives, accessibles et sécurisées sont essentielles pour permettre les rencontres interculturelles dans le monde d’aujourd’hui.

Les jeunes accordent une attention particulière aux barrières linguistiques, au rejet des autres et aux obstacles liés aux visas. En revanche, les animateurs de jeunesse sont plus sensibles aux préoccupations psychologiques et pratiques des jeunes, telles que la peur et l’appréhension, ainsi que le manque de temps.

Ces différences peuvent être attribuées à l’expérience et à la perspective uniques de chaque groupe. Les jeunes, en tant que participants directs, sont plus conscients des défis concrets auxquels ils sont confrontés, tandis que les animateurs de jeunesse, en tant qu’observateurs externes, sont plus sensibles aux aspects psychologiques et pratiques.

Ces perspectives divergentes soulignent la nécessité d’impliquer activement les jeunes dans la conception des programmes interculturels, en tenant compte de leurs préoccupations linguistiques, sécuritaires et administratives, tout en leur apportant un soutien émotionnel et pratique pour surmonter leurs craintes et leurs contraintes de temps.

Pour aller plus loin sur le sujet de l'interculturalité

Découvrez l’analyse de nos résultats sur la vision et les réalités des jeunes en matière d’expériences interculturelles

Lisez notre étude sur les contextes, les réalités et les besoins des jeunes dans 4 pays pour plus d’expériences interculturelles et d’utilisation du numérique.

Jouez à notre jeu de société « Objectiv’interculturalité » pour découvrir les inégalités et les privilèges liés à l’accès à une gamme variée d’expériences interculturelles.

Quel est le rapport entre l'interculturalité et le ... numérique ?

Les outils numériques : une opportunité pour l’interculturalité

Les interactions interculturelles présentent à la fois des avantages et des défis. Traditionnellement, ces échanges sont liés à la mobilité physique, mais celle-ci s’accompagne souvent d’obstacles tels que les restrictions de visa, les frais de voyage et l’hébergement. La pandémie de COVID-19, qui a bouleversé ces méthodes traditionnelles, a montré comment la technologie numérique pouvait remédier à ces limitations. Les frontières étant fermées, les outils numériques sont devenus une alternative vitale pour poursuivre la collaboration interculturelle.

La technologie numérique permet la collaboration à distance, comme le télétravail et les partenariats internationaux, ce qui permet aux gens de se connecter et de travailler ensemble au-delà des distances. Les conférences virtuelles et les projets de collaboration en ligne permettent à des personnes de différents pays de partager leurs points de vue et de travailler à des objectifs communs sans avoir à se déplacer physiquement. Par exemple, les organisations culturelles peuvent tirer parti de ces outils pour partager des expériences culturelles et sensibiliser un public plus large à des questions telles que le racisme, l’interculturalité et les abus de genre. Les établissements d’enseignement ont également adopté ce changement, les universités créant des plateformes d’apprentissage en ligne et des MOOC, afin de maintenir l’accès à l’éducation pendant les périodes de fermeture.

Un exemple concret d’échange interculturel numérique est le projet Connexion, qui a mis en contact des jeunes de France, de Tunisie, de Macédoine du Nord et de Belgique par le biais de la mobilité physique et d’interactions virtuelles. L’activité finale du projet, qui s’est déroulée entièrement en ligne, a mis en évidence les difficultés d’accès au numérique, notamment les problèmes de connectivité à l’internet, les variations de matériel et les diverses habitudes d’utilisation. Cependant, elle a également mis en évidence l’enthousiasme des jeunes à collaborer, à partager leurs points de vue et à poursuivre des objectifs communs, indépendamment de la distance physique.

Les outils numériques permettent de contourner les barrières traditionnelles et favorisent l’engagement civique et la collaboration à l’échelle mondiale. Cependant, pour maximiser leur potentiel, il est essentiel de promouvoir une communication interculturelle réfléchie et respectueuse. Cela signifie qu’il faut comprendre et apprécier les symboles et les valeurs des autres cultures tout en permettant aux autres d’apprécier les leurs. Le projet Connexion a débouché sur une campagne dans les médias sociaux qui a permis de sensibiliser aux inégalités d’accès au numérique et de plaider en faveur de l’égalité des chances dans le domaine numérique, en soulignant l’importance d’une participation et d’une inclusion éclairées.

La technologie numérique est un moyen de contourner certains obstacles et de renforcer l’engagement civique, mais elle peut elle-même être un obstacle et il est nécessaire d’utiliser les outils numériques de manière consciente. En effet, comme nous avons pu le voir dans le « Guide de bonnes pratiques », le numérique peut être une véritable alternative aux expériences en personne.

Les obstacles à une interculturalité numérique efficace et responsable

Malgré ses avantages, le numérique présente son lot de défis, qu’il convient de relever pour garantir des échanges interculturels responsables et inclusifs. L’impact environnemental est une préoccupation majeure. Si la communication numérique réduit le recours aux transports aériens, elle nécessite néanmoins une consommation importante d’énergie et de ressources. Les centres de données qui stockent et gèrent les informations numériques consomment d’importantes quantités d’électricité et d’eau, contribuant ainsi aux émissions de CO2. De plus, l’extraction des minéraux nécessaires à la fabrication des appareils numériques perturbe souvent les systèmes écologiques, perpétuant ainsi les inégalités mondiales, l’extraction se produisant principalement dans les pays du Sud tandis que la consommation est concentrée dans les pays du Nord.

Les disparités en matière d’accès au numérique constituent également des obstacles importants. Une répartition inégale des câbles internet améliore la connectivité dans les régions du Nord, limitant l’accès dans les régions du Sud. Ce défi a été relevé lors du projet Connexion·s, car les différents niveaux d’accès à internet ont influencé la capacité des participants à participer pleinement à des activités en ligne. Ces enjeux soulignent la nécessité d’une plus grande égalité en matière d’infrastructures et d’accès numériques.

La protection de la vie privée et des données constitue également un enjeu crucial. L’exploitation des données des utilisateurs à des fins commerciales est une préoccupation croissante, l’expression « si c’est gratuit, alors vous êtes le produit » étant souvent citée pour souligner les risques. Garantir la sécurité et la confidentialité des utilisateurs constitue un enjeu majeur dans les interactions interculturelles numériques.

L’inclusion doit également être une priorité lors de l’utilisation des plateformes numériques. Les barrières linguistiques, les troubles de l’attention et les limitations physiques telles que le daltonisme peuvent entraver la participation. De plus, l’anonymat de l’environnement numérique peut parfois conduire à des comportements inappropriés, les individus se sentant déconnectés des conséquences de leurs actes. Assurer une communication respectueuse et productive exige un effort continu.

Enfin, l’environnement numérique présente des difficultés pour maintenir l’engagement. Rester concentré et intéressé lors des expériences en ligne est souvent plus difficile que lors des interactions en face à face. Comme l’a montré le projet Connexion·s, les interactions numériques nécessitent une gestion rigoureuse afin de garantir que toutes les voix soient entendues et que la collaboration reste efficace et inclusive.

Pour prendre des décisions éclairées quant au recours aux approches numériques ou en face à face, il est essentiel de prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et d’accessibilité. La méthode la plus appropriée dépendra du contexte spécifique du projet, en tenant compte de facteurs tels que le public cible, l’emplacement et les ressources disponibles.

Play our quizz to get to know the impact of digital

Pour aller plus loin sur le thème du numérique :

Évaluez vos propres compétences numériques avec le test en ligne de la Commission européenne : Outil d’évaluation des compétences numériques (europa.eu)

Consultez notre Guide de bonnes pratiques sur l’utilisation du numérique pour les initiatives citoyennes des jeunes

Jouez à notre jeu de société (physique et en ligne) sur l’impact du numérique sur l’environnement